| 本当にいい映画は心を熱くしてくれるものです。例えば10本の映画を見たら、数本結構いい映画だなというものに出会います。けれど、それを何度も見たくなる、あるいはまじめな気持ちで真剣に人に勧めたくなるという本当にいい映画にはなかなか出会いません。そんな映画の一部を以下にご紹介します。もちろん、私の独断そのものですが。 今後、以下の作品を越えたものに出会ったら更新します。 |

||||

(私にとっては)上の欄ほど新しい情報です。下に行くほど古の情報です。

|

||||

| ニュー・シネマ・パラダイス (1988、イタリア) |

今までここに挙げなかったのが、不思議。何度か観て素晴らしいと思ったが、しみじみ観ると途轍もなくいい作品であることが分かります。 ストーリーがいい。役者がいい。あの美少女もいい。風景がいい。音楽がいい。悪い人が出ない。あのシチリア島の村がいい。テレビがなかった時代は、・・・・・・いい。 何度観ても新しい何かを発見する心温まる映画だ。 |

|

||

| きっと、うまくいく (2009、インド) |

実に爽やかな映画を観た。 「きっと、うまくいく」(2009年)だ。インド映画。例によって歌や踊りもあるが、それが嫌にならないほど上質な面白しろさ。涙あり、感動あり、極上のインド北部の美しい風景もある。 インドは映画大国。格差がうんとある国、だからこそエンターテイメントに集中できる映画には極上の楽しみが要求される。この映画は、公開当時、インドアカデミー賞16部門受賞とかとんでもない記録を持ったのも頷ける。 |

|

||

| この世界の片隅に (2016、日本) |

大江健三郎のいう「なにを記憶し、記憶しつづけるべきか?」の答のような映画。戦争がらみの映画はアニメの方が詳細に描け自然に観ることができる。実に素晴らしい作品だ。第2次世界大戦下の広島・呉を舞台に、大切なものを失いながらも前向きに生きようとするヒロインすずと、彼女を取り巻く人々の日常を生き生きと描く。見終わった後、しばらくからだが動かなかった超名作!! |  |

||

| おやすみなさいを言いたくて (2013年、ノルウェー,アイルランド,スウェーデン) |

報道写真家の母親が主人公。危険な紛争地帯の現状を伝えるべく命がけで写真を撮る。しかし、家族は毎晩眠れない。生き方を問う極めて上質の映画だ。 安全で平和な自宅に帰る。 「いいところね」 「そうだろ………………気を付けて」と再び送り出す夫。 小さな子供が自爆テロをしようとする。写真を撮ろうとする。撮れない。撮れない。 生き方を問うと同時に報道写真は何を伝えればいいのかを問う。 |

|

||

| アイ・アム・デビッド (2003年、米国) |

観終わった後の爽快感がいい。アメリカでなくデンマークに作ってほしかった映画。 第二次世界大戦後、1950年代のブルガリア。強制収容所で過酷な労働の日々を過ごしている12歳のデビッドは収容所を脱走する。ギリシア、イタリア、スイスと北へ向かい歩き続ける。いや、逃げる。生まれ故郷のデンマークに向けて。世界中でベストセラーとなっているアン・ホルムの同名小説(デンマーク)が原作。最後の10分は涙が出る。清潔感溢れる感動作。 |

|

||

| レッド・ファミリー (2013年、韓国) |

≪韓国の鬼才キム・ギドクが製作と脚本を手がけた社会派ドラマ。幸せな暮らしを送っているかに見えるが実は北朝鮮工作員による擬似家族と、その隣人であるケンカの絶えない韓国人家族。対照的な2つの家族の交流をコミカルかつスリリングに描くことで、現在の朝鮮半島における問題を浮き彫りにしていく。≫ 初めコメディかと思う部分もあったが、最後のシーンには泣けた。現実に直面し、ドッと疲れるが、韓国映画はやはり上手い。とても素晴らしい映画だった。残念ながら今の日本がこの手の映画を作っても余韻はないだろう。 |

|

||

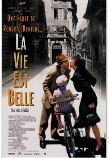

| ライフ・イズ・ビューティフル (1997年、イタリア) |

余りにも有名な名作ですが、自分としてはやっと最近理解できた映画です。冒頭から早口のイタリア語が続き、静寂な作品の好きな私は何度も途中で観るのを止めてしまった作品です。 しかし、我慢して10分ほど見続けると次第に入り込み、最後には涙が出ます。そして、二度目三度目にこの映画の凄さ、奥深さが分かります。途中から全てが(あの怪しげななぞなぞも含めて)、一つの作品として繋がります。確かに名作です。 「強制収容所での虐殺」がテーマであるが、どんなときでも前向きに生きようとする人間の底力は世界を作る。 |

|

||

| 故郷 (1972年、日本) |

民子三部作はどれもいいが、中でも秀逸の山田ワールドです。この国が一挙に泥沼に入り込んでいく70年代。さりげなく静かにその時代を見つめ考える山田洋二の作品。当時の他の監督が事象をシュールに直線的に表現し嫌味を感じていたとき、彼の作品はほどほどにリアルに、現場の空気・音を生かしながら、じわじわっと私たちに語りかけてきます。 今日観ても、映像も音声、音楽も全て最高です。静かに語られる言葉は特に味わい深い。≪何でわしら、大きなものには勝てんのかのお。なんでわしゃ、なんでわしゃ、この石船の仕事を、わしとお前で、わしの好きな海で、この仕事を続けていかれんのかいのお。≫ 70年前半からこの国はデタラメになりました。大きなもの、大きな力に巻かれる世界。やむを得ずそのレールに嵌まっていく一生懸命な人たち。どろどろした得体のしれない「暴力」は幾何級数的に増殖し、彼らを追い詰めていく。そして今、最頂点に達していると思う。これからも同じベクトルで進むかどうかは、私たちの立つ位置によって決まるように感じます。 |

|

||

| 最後の忠臣蔵 (2010年、日本) |

何度観ても涙が出る映画、「最後の忠臣蔵」。数年前から何度観たことだろう。そのたびに「一回観たから、もうやめよう」と思いながら、結局最後まで観て涙を話してしまう。映画作りの醍醐味が詰まった作品だ。 無駄な言葉の少ない脚本もいいし、映像、音楽も静かでいい。理想的な虚構の世界を描いたハイセンスな最後の日本映画だ。 |

|

||

| 海炭市叙景 (2010年、日本) |

リストラ、不況、不倫、孤独、……リアリズムを一手に引き受けたオムニバス映画。オムニバスはしばしば無力感に襲われるが、この映画は成功していると思う。 一話で引き込まれた。 「そういうことじゃねえだろう!」と、リストラされた青年。 妹と年越しそばを食べる、函館の夜景を見る、そして年越し、初日の出を見る。「おめでとう」。果てしなく寂しい。……兄は妹をひとり残し、自殺する。 函館市民が製作費を出し、こういう映画を作れる函館市はすごい。普通なら、函館のいいところのみを引き出し観光客誘致をめざすであろう。しかし、この映画は、違う。現実を直視した重く、うんと濃い作品だ。映画界の励みになる作品といえる。 |

|

||

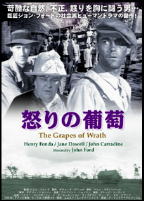

| 怒りの葡萄 (1940年、アメリカ) |

「ショーシャンクの空」だったり「羅生門」だったり、いい映画、名作は何度観ても実に「いい」。 先ほど、数年ぶりに「怒りの葡萄」を観る。4,5回目ぐらいかな、観るのは。本当にいい映画である。1939年に発表されたJ・スタインベックの小説『怒りの葡萄』をきちんと映画化している。 初めの数分は、結構重い。いい映画の特徴だが、ここで観るのを止めると空しい。最近の万人受けする映画は初めから最後までずっーと面白い。見終わって「面白かった!」と思うが、2度も3度も観ようとは思わない。 何度見ても、新たな発見があり心熱くする映画がいい映画。「怒りの葡萄」は真の名作だ。 音楽もいい……。 |

|

||

| ツレがうつになりまして (2011年、日本) |

とてもいい映画だった。鬱のことがよりよく分かった。それ以上に、夫婦とは何かを考える素晴らしい映画だ。主演の堺雅人が、実に良かった。何度も涙が出た。 本も買ったが、よかった。ネットで調べると、多くのうつ経験者が「この本を書いてくれてありがとう」と書いていた。今のこの国では、貴重な映画。 そして、映画も本も、そこに流れているのは、「夫婦」っていいなぁということ。一人より二人がいいに決まっている。 |

|

||

| 裸の島 (1960年、日本) |

瀬戸内の小さな島に住む夫婦と子ども二人。自分たちの島には水が無い。夫婦の主な仕事は手漕ぎ船で隣の島へ行き、そこで水を汲み、自分の島に運ぶ。渚から急な坂道を水桶を下げた天秤棒を担いで登る。それを繰り返す。淡々と繰り返す。一日何度も、毎日繰り返す。よろけながら繰り返す。このシーンで目が釘付けになる。そして、その水を大切に苗にやる。その貴重な水を乾燥した台地があっという間に吸う。……この気の遠くなる苦労を、台詞なしの映像が紡ぐ。 題名もよく考えると、奥深い。「裸」とは?全てをそぎ取った世界ということか。 この世界は、地獄だろうか?天国だろうか? |

|

||

| 名もなきアフリカの地で (2001年、ドイツ) |

ナチの迫害から逃れてアフリカに渡ったユダヤ人家族の物語だが、アフリカで、ケニアで生活したくなる映画。白人社会に黒人が入ると異常な差別が生まれるが、黒人社会に白人が入ると、簡単に受け入れてくれる。料理人のオウアは神様のよう。子役の演技が自然で素晴らしい。 |

|

||

| (500)日のサマー (2009年、アメリカ) |

結構、面白い映画。(500)日のサマー。 女は難しい!恋とは難しいなぁという意味を再確認する映画。しかし、展開が洒落ているので不快にならず最後まで入り込めた。ミュージック・ビデオ出身のマーク・ウェブ監督。場面の切り取り、音楽、台詞、至るところに洒落たセンスが見られた。真実の愛を全く信じない女の子サマーを認めるか認めないか?あなたの器にかかっています。 |

|

||

| きみに読む物語 (2004年、アメリカ) |

認知症の老女に、同年輩の男がひとつの物語を何度も何度も語り続ける……。 その話はアメリカの南部の小さな町の、きらめくような夏の恋物語。自分達の純愛物語を何度も語りかけ、認知症のアニーに自分を家族を思い出させようとするノア。映像も美しく、素晴らしい。実話。最後まで退屈させず「愛」と「死」を考えさせられる。 |

|

||

| あなたになら言える秘密のこと (2005年,スペイン) |

何とも長い題名の映画だが、実にいい映画だ。 ボスニア内戦中の民族浄化という狂気によって負った傷を背負い続けるハンナ。絶望の中で虚無的に生きるハンナ。チキンとライスとリンゴだけの食事、執拗に手を洗い、電話をかけても一言も発しない。誰とも関わず口もきかず、淡々と規則化した毎日を繰り返していた。……(映画ゆえに)……ある出会いが訪れる。彼女に新たな「生」が訪れる。こう書くと単純だが、静かに「孤独」が溶かされていく。 映画ゆえにと書いたが、もし、このような出会いがなかったら!?、どのように明日を生きていくのだろうか? |

|

||

歓びを歌にのせて (2004年、スウェーデン) |

主役?の高名な指揮者が多忙から舞台で倒れる。全てを捨て一人で、自分の故郷に戻る。そこの素人コーラスグループの指導をしていくうちに、…自分が求めていた音楽を発見していく。偽りのコミュニティの中で自らを問う。そして、真のコミュニティを作り出していく、というより、気づかせていく。それほど能動的なものではなく、かかわった結果的にだ。同時に、自分もそのかかわりの中から新たな発見をする。音楽で人の心を開くことができるということを。 映画の中の熱唱が印象的。 “そう、私の人生は私のもの 私はこう感じたい「私は自分の人生を生きた」と” |

|

||

| 天上草原 | “天上の草原”といわれる美しい内モンゴルの自然の中で養育されることになった漢民族の少年の成長を見る。広大な緑の草原と青く澄んだ空の美しさは感動的。監督やパルマを演じた娜仁花(ナーレンホア)、音楽担当は皆、内モンゴル自治区出身。パルマ役の「ナーレンホア」という女優さんが優しく美しい。 |  |

||

| ザ・ライド (2003年、アメリカ ) |

副題は「~ハワイアン・ビーチ・ストーリー~」。ハワイに行ったことはないが、本来のハワイの自然、人々の美しさを知り、1911年のハワイに行きたくなる映画。90分ほどの映画だが、結構感動する。 自信過剰のワールドチャンピオン・サーファーが大会中にタイムスリップする。そこは1911年のワイキキだった……。無理な設定だが、当時のワイキキで唯一のホテル“モアナ・ホテル”(現在のシェラトン)や、若き日のデューク・カハナモクや、ハワイの偉大なる自然の美しさを通して、ハワイの“マナ(魂)”の精神を教えてくれる。 |

|

||

| 風の前奏曲 (2004年タイ) |

ラナート(タイ式木琴)の音色に心打たれ、「伝統を守りたい」という気持ちになる映画。伝統芸能が弾圧を受けていた第二次世界大戦下のタイ。政治は芸術を壊すことはあっても、守ることはない。ましてや育てることはない。映画故の楽観性が最後に出てくるが、少し苦しい。しかし、ラナートを軸に伝統音楽のすばらしさを痛感した。私たちの地上の真の「伝統」芸能(←本当に人々の心を和ませ続けるもの)を、決して失ってはいけない。 タイ映画の傑作。 |

|

||

| 僕はラジオ (2003年、アメリカ) |

実話をもとにした人間ドラマ。ラジオだけが友達だった知的障害の青年、通称“ラジオ”。仕事もなく町をさまよっていた彼が高校のアメフト・コーチと出会うことで、町の人気者になっていく……。 アメフト・コーチが言う。 「われわれこそが“ラジオ”から教わっている」。その通りだ。本当の優しさに触れ、久しぶりに感動した。 |

|

||

| プラダを着た悪魔 (2006年、アメリカ) |

ジャーナリスト志望の主人公がジャンルの違う有名企業に偶然にも入社できてしまう。悪魔のような最悪の上司の下で働く。そして、結局、本来の生き方に目覚めるという映画。 この上司の「悪魔さ」は半端じゃない。凄まじい。狂気に近い。映画だけに、それを何とかやり遂げてしまう主人公。次第に「半身」の姿勢から仕事に「正対」するようになってくる。つまり主人公自身が悪魔に近づいて行く。しかし、……気がつく。仕事から逃げているのではない。やっと、その仕事の不条理に気づくのだ。 そして、……辞める。そこで映画は終わる。 実によくできた映画。 能力のある主人公は何でもできる。すべてが処女なのだ。 |

|

||

| 守護神 (2006年、アメリカ) |

私にしては大変新しい映画。 酷い題名(原題の方がいい:THE GUARDIAN)だが、久々に観る感動作。ケビン・コスナーゆえにすぐ評価してしまう私だが、本当に心熱くなる映画だ。人を救うとは何か、命とは何か、教えるとは何か等、考えさせられる。アメリカ沿岸警備隊を舞台に、伝説のレスキュースイマーと若き訓練生の「関わり合い」を描いた理屈抜きに熱くなる映画。ラストは予想通りだが、こういう映画、もっと作られていい。明日頑張ろうという気になる。 |

|

||

| アバウトシュミット (2002年) |

ジャック・ニコルソンは素晴らしい俳優だ。定年退職、妻の死、娘の気に入らない結婚と、大きな転機に直面したシュミットの孤独、悲しみ。小津安二郎の「東京物語」に少し似ている。決定的な違いはシュミットを慰める原節子役がいない!ということだ。 退職後の、ひとりぼっちの生き方を探す……。皮肉やコメディタッチも加わるが、結構リアルで辛い映画だった。しかし、ラストのシーンに少し救われる。旅も終え、本当に価値あるものに出会えなかった彼に届いた一通の手紙。……自分を必要としてれる人がいる。それだけでいい。しかし、そう思う自分も寂しい。最後の涙はそれだったのでは? 少し出来すぎだが、大変いい映画だった。 |

|

||

| ココシリ 2004年 |

中国最後の秘境ココシリでチベットカモシカの密猟者を取り締まる私的ボランティアのようなマウンテン・パトロール隊の実話を基にした物語。北京から派遣された記者が見た世界、想像を絶する17日間を丹念に描いている。 海抜4700mの高地で襲い掛かる高山病と戦い、名誉も報酬も得ずに執拗に密猟者を追跡するパトロール隊の男たち。リーダーの毅然たる言動。車が動かなくなり隊員を砂漠に置き去りにするシーン。隊員が砂漠に埋もれていくシーン。生と死が隣合わせの緊迫した状態にも係わらず、淡々とストーリーが流れて行く。人間の無力さを改めて感じさせる。 最後には信じられないことに主役と思われるリーダーが密猟者に射殺される。 実話だけに考えさせられる。 |

|

||

| 博士の愛した数式 (2006年、日本) |

なんと美しく、心安らぎ、「数」が好きになる映画だろう。素晴らしい映画。 もちろん原作(小川洋子)がいいのだが、相変わらず寺尾聰の語り方がいい。一語一語ゆっくり丁寧に語る。確実に宇野重吉を超えた!そして、深津絵里、吉岡秀隆がいい。深津絵里ファンになってしまった。あのさり気ない仕草、動き、表情を見て好きにならない人がいるだろうか。子役の子もいい子すぎる気がするが、大変いい。唯一の問題は、原作にない?義姉役の浅丘ルリ子の「存在」だが……あの位置づけは必要だったのだろうか。 それにしても、監督の小泉堯史の静かな表現は正に秀逸。彼の手による「阿弥陀堂だより」「雨あがる」ともに大好きな作品(私の「心を熱くする映画」で紹介している)だったが、この「博士の愛した数式」は、更に素晴らしい!! 「静」の世界を撮らせたら、超一級監督。一語一語の言葉を大切にし、「間」を大切にし、役者の持ち味を生かす。 |

|

||

| かもめ食堂 (2005年、日本) |

気分が軽くなる映画。フィンランドで日本人サチエが経営する食堂。コーヒー。シナモン・ロール。そして、おにぎり。……旨い食い物は幸せを運ぶ。私も、それほど好きではないコーヒーを入れ、飲みながらビデオを見た。 北欧の森を歩きたくなる。 旅に出たくなる。 美味しいものを食べたくなる。 どこか良い街で食堂を始めたくなる。 少し難しく考えると、人間みな孤独や悩みを抱えているが、自然に誠実に生きていれば何かが見えてくる、そんなことを感じさせる力みのない映画。←こういう説明こそ邪魔かもしれないが、いい映画だ。 軽い名言も多い。 「やりたいことをやるんです。やりたくないことはやらない」 「世界どこでも、悲しい人は悲しい、寂しい人は寂しい」 「この国の人は、なぜ、ゆったりのんびりできるのでしょう?」「森があるからです」 あせらずマイペースな主役のサチエに小林聡美がピッタリ。自然体でゆったりしていて素晴らしい。美人ではないが、「いい女」。小林聡美ファンになった。 |

|

||

| 過去のない男 (2002) |

心がとても落ち着く不思議な魅力を持った映画。心の貧しい今の時代を忘れさせてくれる。あっという間に97分が過ぎた。 フィンランド・ヘルシンキの片隅で暴漢に襲われ、記憶を失った男と彼を取り巻く貧しいが心優しい人々の物語。悲惨な境遇なのに、ユーモラスで淡々とした生命感溢れた再スタート振りが、ほのぼのしていて途轍もなくいい。アキ・カウリスマキが監督・製作・脚本。カンヌ国際映画祭のグランプリを受賞したそうだ。アキ・カウリスマキ?実は知らない監督だ。凄い監督だ。 セリフが少なく、登場人物は表情に乏しく、感情の起伏がないように見える。しかし、余韻が深いのだ。少ないセリフだが、心に残るセリフも多い。“礼には何を?”“俺が死んだら情けを”……。無言の人間のしぐさから語られる言葉以上の言葉、妙に心に残る色彩。確かに傑作だ。 過去がない。記憶がない。名前がない。なんのしがらみもない男は淡々と今を生きていく……。 |

|

||

| 春夏秋冬そして春 (2003年) |

テーマは輪廻転生かな。美しい映像詩。 深い山間の湖に浮かぶ小さな仏寺。セットだろうか?とても魅力的な寺だ。水上に漂う寺を中心に、幼年から老年にいたる一人の男の人生を、自然の四季に重ねあわせて描く。韓国の美しい自然と季節の移り変わりが、映像からじーんと伝わってくる。李氏朝鮮時代に仏教が排斥されたため、韓国の仏寺は山奥にあることが多い。 人は業を背負い、生きていかねばならない。 春……業、夏……欲望、秋……怒り、冬……空っぽなこと、再び春……新しい人生の四季が始まる。 人それぞれ、それぞれの春夏秋冬がある。 |

|

||

| フェリックスとローラ 2001年 |

フランス映画の極めて洒落た傑作映画。 これは断然いい!! パトリス・ルコント監督の作品。 冒頭の殺人シーンから逆戻りしてストーリーを展開するというはっきりとした構造を持ち、最後に冒頭のシーンに戻りローラの謎が説明されるというすっきりした印象を与える映画である。 舞台は移動遊園地。鮮やかなネオンがピカピカしている遊具。そして、電源を落とす瞬間訪れる暗闇。暗くモノトーンなローラ役のシャルロット・ゲンズブールの不思議な魅力。とにかく彼女の謎の女パワーにほとんどの男は魅せられると思う。シルエットに重きを置いて選ばれたという、シャルロットのしわしわカーキのトレンチコートと赤いワンピース。 私も思わず男役のフェリックスに同化する。あまり喋らない二人の台詞のやりとりも粋。さすがルコント!といえる大人の恋の物語。 恋するフェリックスの言葉がいい。 「どうしたらいいんだ。幸せなのに切ない」 パトリス・ルコントはうまい!!脱帽。 |

|

||

| 少女の髪どめ 2001年 |

やはりイラン映画はいい。 建築現場で働く青年と少年の格好をした新入りの少女の純愛を描いた作品。監督はイラン映画の巨匠、『運動靴と赤い金魚』のマジッド・マジディ。 私の目に触れるイラン映画はこれまでは、子供を描いた作品が多く、『運動靴と赤い金魚』を含め、マジディ監督の作品もそうだった。だが本作は、少し年齢層の高い主人公が登場し、愛が重要なテーマになっている。マジディ監督の新境地として、またイラン映画の新しい挑戦としても注目される。 イランも変わってきている。といっても2001年の作品。 台詞に頼らない、美しく力強く詩情あふれる映像表現はマジディ監督ならではのもの。心の目で見る作品。ヒロインの名前「バラン」とはペルシャ語で「雨」のこと。春の訪れのしるしである恵みの雨が、二人の心に静かに降り注ぐ時、未来へのあたたかな希望に導いてくれるかのような胸に染みいる忘れられないシーンとなっている。 |

|

||

| アイス・エイジ 2002年 |

アメリカの心温まるアニメ。 全米でアニメとして歴代3位となるオープニング記録を樹立した大ヒットCGアニメーション。氷河期(アイス・エイジ)の地球を舞台に、性格も思惑もまったく違うマンモス、ナマケモノ、サーベルタイガーの3匹が、人間の赤ちゃんを家族のもとへ届けるための旅を通じて友情を築く姿を描いた愉快で心暖まる冒険の物語。 予想通りの展開だが、ゆったり面白い。 しかし、小さな子どもには不向き! アニメは美しい。 |

|

||

| アラバマ物語 1963年 |

グレゴリー・ペックが演じたアティスカ・フィンチは、先日行われたアメリカ映画協会の歴代映画のヒーローの投票で1位に選ばれた。 不況の風吹く1932年。アメリカの良心をいうべきグレゴリー・ペックが弁護士役に扮してやさしくて威厳のある父親を演じ、最南部のアラバマ州での人種差別という問題を二人の子供の目を通して自然に描いた素晴らしい作品だ。 事件の真相は誰の目にも明らかであるのに、陪審員は反対の結果を出す。アティスカにとってはそれは予想していたことであった。それでも別に怒るでもなく、次の可能性にかける。かっこよすぎるが、……本当にかっこいい男。確かにヒーローだ。 |

|

||

| 東京ゴッドファーザーズ 2003年 |

映像作家、今 敏(こんさとし)監督の「東京ゴッドファーザーズ」(2003年作品)。 大変面白かった。 久々に心が大きく揺り動かされる映画(アニメ)。 主人公はホームレス。ホームレスは負の存在ではなく、いや、本当の東京を感じる人と捉え、裏の存在だからこそ、活力を持っていて“幸運”を見つけられる。そんな逆転の発想が、この映画を支えている。 今敏監督の卓越した映像テクニック。リアルな映像。汚れた部分まで細かく描かれた東京の風景。そこに確かに満ちている“人の生”の臭いの中で、「愛」に満ちたホームレス3人組がエネルギッシュに動き、“幸運”を見つけていく。そこで、新たな発見が生まれる。……幸せって何? アニメなどとバカにしてはいけない!!見終わって、幸福な気持ちになる。日本のアニメの質は確かに高い。 超推薦。 |

|

||

| 狂っちゃいないぜ 2000年 |

評判はよくないが(なぜか分からない)、私は大変素晴らしいと思う映画。 久々に見終わった後すっきりする映画。航空管制官達の仕事の大変さも初めて知った。 航空交通管制官の世界。ここではとてつもなく大きな危険と、非常に破滅的なエネルギーが溢れ、半狂乱になるほどの混乱した世界だ。ほとんど誰にも知られていない特殊な世界。ニューヨーク航空交通管制官(TRACON)たちは、100万機を安全に着陸させても一度事故を起こせばそのことを一生責められる……。 |

|

||

| 雲のむこう、約束の場所 2004年 |

本ページ初のアニメ映画。大傑作映画。新海誠監督作品。 しかし、アニメ映画という表現がいいかどうか分からない。男の子と女の子が約束を果たすという映画だが、あまりに美しすぎる。 美しい映像と、それを見て心が温かくなるならそれですべて良しという映画。 電車が通り過ぎていくのを利用した巧みな場面転換、無機構造物の隙間から差し込む光彩の寒暖で描く柔らかさと温かさ、その対となる陰影の濃淡が演出する心の翳り、空の広がりを表現する雲と青空のコントラスト、・・・・・・。 まずはぜひ一度見ていただきたい。 |

|

||

| ヘヴン 2002年 |

無駄なところのない研ぎ澄まされた映画。 生涯をかけて「人間愛」という荘厳なテーマに挑みつづけたポーランドの巨匠、クシシュトフ・キェシロフスキの遺した脚本が、ドイツの実力派トム・ティクヴァ監督によって映像化されたのが本作。タイトルはその名も「HEAVEN」。 この映画は犯罪をテーマにしているのではなく、終わりを望む女性犯罪者に愛が始まろうという物語です。映像は大変綺麗で詩情豊か。トスカーナの風景と、憲兵の一途な眼差しと気持ちにはぐっと来ます。そして、途中に出てくる父親の言葉の素晴らしさ、感動します。 |

|

||

| 夜の大捜査線 1967年 |

ミシシッピーの田舎町。黒人ゆえに殺人事件の容疑者となったニューヨークの腕利き刑事が、南部の強烈な人種偏見と闘いながら、事件を解決するまでを描いた、犯罪映画の大傑作。映画好きな人なら知らない人はいないでしょう。最近久しぶりに観て、このページに入れ忘れていたことに気づきました キング牧師が暗殺されたその年にオスカーを受賞したこの作品は、その後に作られた同類の作品とは明らかに違う光を放っています。非常にクールな演出と的確なキャスティング。主役のシドニー・ポワチエは、黒人俳優の先駆者。「野のユリ」('63米)で、黒人初のアカデミー主演男優賞を受賞しました。レイ・チャールズの唄う主題歌もばっちりキマっています。 |

|

||

| ホテル ハイビスカス 2002年 |

超素晴らしい映画。主役の女の子、美恵子(蔵下穂波)のすごい存在感、たくましさ。そして、沖縄だからこその無国籍家族の温もり。沖縄の持つ独特な空気。沖縄だと許してしまう不可思議性。森の精霊キジムナーが生息し、至るところに神が宿る不思議に満ちた「外」の世界と対峙する美恵子の元気いっぱいの生命力に引きずり込まれます。 ある~ヒンケツ森の~なカンチョウ熊さ~ん~ニンニク出~会~っタンコブ花咲~く~モ~リ~の~み~チンタマ熊さ~ん~に~出~会~っタンコブ♪ 琉球大学入学を機に沖縄へ移住した監督、中江裕司だから作れた大傑作!! |

|

||

| ショコラ(CHOCOLAT) 2000年 |

まさに原題の通りの「チョコレート」の映画。不思議なチョコレートを売る母娘が因習に閉ざされたフランスの小さな村を幸せに導くファンタジック・ロマン。 辛党の自分には辛いシーンも多々あるが、最後までしっかり引き込まれる映画です。神父を通して語られる最後の言葉がこの映画を集約しています。「人間の美徳とは、何を禁じるのかではなく、何を否定し、誰を排除するかでもない。善の心とは、何を受け入れるか、何を生み出すか、誰を友とするか。」・・・いい言葉です。 |

|

||

| アメリ 2001年 |

とても洒落た映画。どうやったら人は幸せになれるの?という、当たり前の疑問に正面から挑戦するアメリ。 フランス映画は、あまり好きでないが、この映画は見終わって爽快感が残る。オドレイの可愛さ、音楽と映像の美しさ、ロマンチックなストーリー、情緒あふれるモンマルトル…赤と緑という2色を効果的に使う監督の手法に脱帽。 評判がすごく、映画の評判を聞いたシラク大統領やジョスパン首相までもが鑑賞したというのだから、是非一度見て貰いたい傑作。 |

|

||

| 季節の中で (原題:THREE SEASONS)

1999年 |

ベトナム出身のアメリカ人監督トニー・ブイが、ベトナムの都市サイゴンを舞台に、移ろいゆく季節とともに織りなす叙情的なヒューマンドラマ。 心に染み込む様な歌声、ゴミゴミした暑い街に流れるゆっくりした時間、自然の力強く美しい色。それらが自然に心の隅々まで染みわたる傑作。 監督のトニー・ブイは26歳。ベトナムのサイゴン(現ホーチミン市)に生まれ、2歳で両親とアメリカに移住。ベトナム戦争後初のオール・ベトナム・ロケ、しかもベトナム人俳優がベトナム語で演じたアメリカ映画。彼が持ちつづけていたいもの!!それを強く感じる映画です。 |

|

||

| 評決のとき 1996年 |

人種差別問題が絡んだ事件の裁判を通して、正義と真実の問題に取り組む人々の姿を描いたサスペンス・タッチのヒューマン・ドラマの感動作。 マシュ-・マコノヒーの名演。最後の法廷のシーンでジェイク(マコノヒー)が事件を語りながら陪審員に訴える。何度見ても泣けます。法廷内は水を打ったような静けさ。弁護士ってみんなあんな人間だったら、と思うのは自分だけでしょうか? もちろん、あの判決がいいのか悪いのか、それは問題ですが?しかし、人間を裁くということ、それに携わる人間は、「にんげん」そのものでなければならない。そんなことを深く考えさせられる傑作です。 |

|

||

| 楽園をください 1999年 |

アメリカ南北戦争に青春を生きた男たちの熱く悲しいドラマ。矛盾した世界で生きることがいかに不安定であり困難で、だからこそ素晴らしいかを、考えさせられる。 スケールの大きな人馬の激しい撃ち合いが随所にありながら、全体には静寂を湛えたアメリカ原野の美しい映像など『グリーン・デスティニー』の名匠アン・リーらしい作り。 ヒロインのスー・リー役のジュエル・キルシャーが歌うエンディングテーマ、「What's Simple Is True」が美しい。映画初出演のフォークシンガーである彼女の歌だ。 トビー・マクガイアも静かな中に独特の存在感とユーモアがあり、心に強く残る映画である。 |

|

||

| 遙かなる大地へ 1992年 |

19世紀、アイルランドよりアメリカへと渡った若い男女の闘いを描いた人間ドラマ。壮大なドラマだが140分と手頃な時間内に納めている傑作。 ランドレースそのものは、結局は白人たちがインディアンから奪った土地の争奪戦。その辺は気になるが、それを越えるロマンがある映画。 最初のアイルランドの寒々しい畑から、アメリカの少し古ぼけた感じの空気、活気、ラストの広大な美しい土地。ダンス・ウィズ・ウルブズと見比べるのも面白い。 トム・クルーズはちょっと、という人にも、これは傑作と思う。 |

|

||

| ヒート 1995年 |

まさに男の美学。 日本のやくざ映画より華麗に、さわやかに。しかし、やはり、辛く、淋しい世界。 ロバート・デ・ニーロvsアル・パチーノ、2大アカデミー賞俳優の競演で贈る、壮大なバイオレンス・シンフォニー。 |

|

||

| 炎の戦線 エル・アラメイン 2002年 |

イタリアの気鋭監督E・モンテレーネが監督、脚本を務め、イタリア軍小部隊の記録と生存者の証言をもとに、炎天下の砂漠で飢え、渇き、赤痢などの病気に苦しみつつ、祖国のために絶望的な戦いを続ける兵士たちのドラマを描いている。 ハリウッド映画でよく観る、敵との激しい戦闘シ-ンは無く、灼熱の太陽の下、水や食料の不足する陣地で英軍の遠距離からの攻撃にひたすら耐えるだけ防戦一方の日々を淡々と綴る映画。 まさに生きること、死ぬこと、その狭間の絶望を考える哲学映画。イタリアだから生まれた素晴らしい先品。 |

|

||

| クジラの島の少女 2002年 |

主演の少女ケイシャ・キャッスルの初々しさと、ニュージーランドの自然の匂いが素晴らしい。見終わって、心が癒される作品。 女児であるがゆえに族長を継ぐことを許されない少女、祖父としてより族長でなければならない老人、それぞれの苦悩、愛。普遍的ながらも瑞々しい。 変わった見方としては、超名作「風の谷のナウシカ」の現代実写版といも言えるかも知れない。ちなみに、こちらの原作の方が少し早いはず。 |

|

||

| タクシードライバー 1976年 |

この映画をこのぺージに入れるのを忘れていました。自分が20歳代に見た衝撃の作品。この映画を見て、映画を好きになり、「行動すること」の大事さに気づいた。もちろん、この映画の内容そのものへの共感でなく、ある種の焦燥感、孤独感を払拭するのはだれだ!(自分だ)の解答映画。バックミラー越しに流れていく煌びやかなNYの街。濡れたデニーロの眼。メロディが印象的なハーマンの音楽。ニューヨークの夜をひとり走るタクシードライバーを主人公に、現代社会に潜む狂気と混乱を描き出したマーティン・スコセッシ初期の代表作。 |

|

||

| 光の旅人K-PAX 2001年 |

ひどい題名である。この題名では、安っぽいSF映画と間違われます。事実、私自身そう思っていました。しかし、実際は全然違います。素晴らしい哲学ファンタジー?です。 自分を異星人だと名乗る謎の男と、彼を精神病患者として治療する精神科医との奇妙な心の交流をミステリアスに描いています。 本当に彼が異星人なのか定かにせず、ふたりの男の対峙を軸に淡々とドラマを押し進めながら、静かに人間の存在意義を問うていく奥深さ。役者も含めて素晴らしい作品です。 |

|

||

| 蝶の舌 1999年 |

スペイン内戦という悲劇に直面し、ラストシーンで少年が発する“蝶の舌”が観る者の心を揺さぶる。 少年の最後の叫びをどう聞くか?どう考えるか?自分が映画監督なら、この映画、どう終わらせるか?そんなことも考える。しかし、結局、本作品はこの終わり方がはじめにあって、その上で前のシーンが必要だった。そんな風に考えさせられる。戦争によって人々の平和・心・勇気がいかに崩されていくかが、牧歌的な映像美とともに痛切につづられていく。 |

|

||

| 運命を分けたザイル 2003年 |

本コーナーで初めての山岳映画。つまり、それだけ山岳映画で強く心に残る作品は今までなかったということ。「クリフハンガー」「バーティカル・リミット」「アイガー・サンクション」等のような娯楽性重視のでたらめな映画ではない。構成に問題点を多々感じるが、山好きにはたまらない本物の映像。アイゼンやダブルアックスがバリバリと音をたてて、氷や雪の音がリアル。しかし、邦訳の題名「運命を分けたザイル」は最低、ピントがずれている。自分なら、山そのものの名前で「シウラ・グランデ峰西壁」にする。 アンデスの過酷な雪山でザイルに繋がれたまま遭難した2人の登山家の奇跡の生還劇を、当事者たちのインタビューと迫真の再現ドラマで描き出した真実の物語。ジョー・シンプソンのベストセラー・ノンフィクション『死のクレバス アンデス氷壁の遭難』を映画化。 |

|

||

| 北京ヴァイオリン 2002年 |

ヴァイオリンの才能ある息子を一流のヴァイオリニストにするため、貧しい父はお金をコツコツためて、息子と北京へ。そこで出会った人々との交流を通して、親子のきずなを描いたチェン・カイコー監督の感動作。バックに流れる音楽も素晴らしい。 父親を演じるリウ・ペイチーが秀逸! その柔らかな笑顔には心癒されること必至だ。リリー役の女性も美しい。「リリー」、まさに寅さん映画の浅丘ルリ子を思い出す。 |

|

||

| ワイルド・レンジ 2003年 |

本コーナーでは初めての西部劇。それもうんと新しい西部劇。ケヴィン・コスナー監督・主演。 雄大なアメリカ西部の大自然を背景に、気ままに牛を追う4人の男に降りかかる災難と、復讐を描いた感動作。シンプルな内容だが、しっとり丁寧な作り。ラスト・シーン、町を支配する牧場主一味に立ち向かう決闘・銃撃戦シーンはスリル満点の大迫力。スー役のアネット・ベニングの存在が美しい。 |

|

||

| 雨あがる 1999年 |

かつて観た時も素晴らしい映画と思った。しかし、最近再び、テレビで観た。何度も観ると、この映画のすごさがわかる。静と動。その対比の中から生まれる確かなもの。見終わった後の爽快感がたまらない。 寺尾の剣さばきの確かさ、宮崎の貧しくとも気品のある立ち居振る舞いの美しさ、旧黒沢組の総力を結集した美術の見事さ。 何よりもこの完成度の高い映画の根底を流れる「やさしさ」と「強さ」。 |

|

||

| ペリカン文書 1993年 |

|

|

||

| ストレートストーリー 1999年 |

大地に刻まれた一本の道をゆっくり進み、自分の人生を整理する。星を見る。人と出会い語る。私自身もいつか来る老い。人生の末期。あんなふうにゆったり考えたい、ゆったり自分を見つめたい。超素晴らしい映画。1999年作品。 老いを感じ、目も悪くなった。腰が悪くて立つのもやっとのアルヴィン。どうしても兄に会いたい。運転免許もない。彼は、小型トラクターで旅に出た。500キロ離れた街まで、けんか別れした兄ライルに会うために旅に出た。まさに旅とはこういうものをいうのだろう。こんな旅をしたい。そして、自分を見つめたい。こう思うのは私だけだろうか? |

|

||

| 阿弥陀堂だより 2002年 |

心が不安定になった時、この映画を見ると、本当に心が癒されます。美しく静かな長野の山村を舞台に、「生きること」「死ぬこと」をやさしく考えさせられます。大きな音もなく、せりふの言葉も少なく、しかし、珠玉の言葉が散らばっています。おうめ婆さんの光る言葉。寺尾聡は、「雨あがる」で好演しましたが、この映画でも素晴らしい。やさしさがにじみ出ています。 東京で暮らす熟年の夫婦、孝夫と美智子。医師として大学病院で働いていた美智子は、ある時パニック障害という心の病にかかってしまう。東京での生活に疲れた二人が孝夫の実家のある長野県に戻ってきたところから映画は始まります。私自身もパニック障害で時々困っています。安心するのはそのせいかも知れません。 小泉堯史という監督は素晴らしい。日本にも素晴らしい監督が出てきた。 |

|

||

| チルソクの夏 2003年 |

限りなく教育映画くさく、限りなく稚拙な作品に片足をつっこんでいるきわどい作品。しかし、心を白くして観れば、心をくすぐる、そして、心を熱くする映画ということが分かる。素人くさいところが、実は、この作品に新鮮さとすがすがしさを与える。お金をかけなくてもいい映画は作れるという証拠映画。 携帯電話もメールもなかった時代、日本と韓国が今ほど親しくなかった時代。いや、今よりまじめだった時代、日本の歌を歌ってはいけない時代。しかし、おじさん?の心を熱くするのは、なぜでしょうか????やはり、私が確実におじさんになった証拠でしょうか? 夏の再会を約束する2人。それはまさに七夕(韓国語でチルソク)の逢瀬。 |

|

||

| ブラザーフッド 2004年 |

朝鮮戦争を舞台とした戦争映画。兄弟愛を中心に描写しているが、映像カットもリアル。 韓国映画はすごい!という中で、内容、質、映像技術等、最高傑作と思う。なぜか、韓国が好きになってきた。しかし、「チルソクの夏」の何百倍もお金はかかっているでしょう? |  |

||

| 海辺の家 2001年 |

それまで自分の好きなように生きてきた建築デザイナーの男が、余命3ヵ月と知り、人生を見つめ直し、自分の家を建て直すことで失った息子との絆を取り戻そうとする姿を描いた感動作。 かつて自分も建築関係の仕事をしていた。そして、海の見える家に住みたいと今でも願っている。そんな自分にピッタリの題名の映画。節々に自分をダブらせる傑作。 最後の1分は惜しいが。キーワードは「ハグ」=抱き締める。 |

|

||

| ショーシャンクの空に 1994年 |

卓越した構成、隙の無い脚本、緩急自在の演出によって誕生した“刑務所”映画の最高傑作。観終わった後の清々しさは忘れ難い。私は誰にでもまずこれを勧めます。 |  |

||

| マジェスティック 2001年 |

「ショーシャンクの空に」のフランク・ダラボン監督による感動のヒューマン・ドラマ。人生に絶望した一人の男が、偶然出会った小さな町の住人たちとの奇妙な交流を通して次第に希望を見出していく姿を描く。なぜか、とてもうれしくなる映画。 |  |

||

| サハラに舞う羽根 2002年 |

19世紀末、1人の青年が戦場へ行くことに疑問を感じ拒んだ。だが戦場に向った友人達が壊滅寸前と知り、彼は愛するものを救う為に戦場へ向う……。映像も美しい壮大なスペクタクル・ロマン。美しい。 | |||

| 友だちのうちはどこ? 1987年 |

もどかしくも、ひきつけさせる映像と愛らしい子供たち。ほのぼのした中にも爽快感がある冒険物語。それにしても監督アッバス・キアロスタミはすごい感性の持ち主です。なぜか、私は、この映画の映像の節々に宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』のにおいを感じます。??? |  |

||

| 初恋のきた道 2000年 |

「紅いコーリャン」のチャン・イーモウ監督、チャン・ツィイー主演のラブ・ストーリー。この作品は、チャン・ツィイーという稀代の女優に監督もカメラも魅せられ、そのしぐさ全てをカメラに納めようと、ひたすら追い続けた、そんな感じの映画です。私もチャン・ツィイーの大ファンになりました。しかし、この映画の後、チャン・ツィイーは世界的に有名になり、様々なくだらないアクション映画に出ているのが、とても残念。 「初恋のきた道」のチャン・ツィイーの美しさが最初で最後か? |

|

||

| 白い嵐 1996年 |

1960年、訓練航海中に6人の犠牲者を出した海難事故を題材に、少年たちの友情と冒険を描いた青春ドラマ。クライマックスの“白い嵐”のシーンも撮影・音響共に迫力があり、続く裁判シーンやエピローグなども深い余韻を残す。 |

|||

| ダンス・ウィズ・ウルブズ 1990年 |

ケビン・コスナーが幼い頃からの憧れである西部開拓史の映画を作るべく、自ら製作・監督した野心作。画面いっぱいに広がる自然とおおらかな音楽がマッチしていて映像だけでも見る価値あり。 | |||

| ニュー・シネマ・パラダイス 1989年 |

シチリア島の古き良き時代の映画館を舞台に繰り広げられる人生模様。ラストシーンは映画好きにはたまらない感動。 |  |

||

| 七人の侍 1954年 |

説明は入りませんね。黒沢映画。「生きる」とともに最高傑作です。 |  |

||

| 学校-15才- 2000年 |

山田洋次監督が贈る‘学校’シリーズ第4作。不登校の15才の少年が、九州・屋久島にある縄文杉を目指して旅をする過程で成長していく姿を描く。いろいろな人との出会いが胸を打つ。急いでいる人には見えない景色があり、今、何を考えなければならないのか、心が熱くなる映画。 |

|

||

| ※尚、ここに挙げていませんが、実は、私のバイブル映画は山田洋次監督の「寅さんシリーズ」です。 作品によっては5回以上見ているものもあります。 |

||||

| 日本の名作ドラマ・ベスト2 ※歳を感じたら是非一度は観てください! | ||||

| ① 「みちしるべ」 (NHK、1963年放送) |

ドラマ「みちしるべ」は鈴木清順と加藤治子の知る人ぞ知る大名作。ドラマ内で名前は無かった?と思うので、清順と治子とよぶ。70歳の清順と治子の老夫婦は、寒い冬には南、夏には北へワゴン車で旅をしながら暮らしている。車内で寝る。治子のナレーションが流れる。「夫と旅に出てから、いつの間にか6年目を迎えていました」。リウマチで歩けない治子。「バッカヤロウ!」が口癖の清順、しかし、妻の世話に温かい。国東の熊野摩崖仏にもヘトヘトになるまで負ぶって、途中まで登った。 ……「このまま二人してしぼんでいくのか?」と夫がつぶやいたのは小学校教師の職を退いたその日の夜でした。車での小さな旅が自然にこんな形になったのです…… 「うちに帰りたいのか?」「……」「父さん(手を握る」「バカヤロウ!」妻の言葉が自分の心の言葉と重なると、不快と弱気が入り交じり、怒りとなって表出する。海を眼下に見下ろす草地で机、イスを車外に出し夕陽を眺めながら食事をする。妻を抱えダンスをする。鈴木清順のロマンを感じる。……波止場で小さなタイを釣り浮き浮きして車に戻ると、毛糸の編み物をしていた治子は静かに死んでいた。旅先で火葬しお骨を助手席に伴い、車を動かす。煙草を買おうと自販機に寄る。小銭がない。いつも治子が座っていた後部シートを探す。包装紙の裏に書かれた文字を見つける。 「お父さん、ありがとう。 私が先でしたね。 楽しかったです。ありがとう」……。 ……………… 老いとその時の生き方を考えるバイブル的ドラマだ。 |

|

||

| ② 「冬構え」 (NHK、1985年放送) |

年老いた老人(笠智衆)が全財産を持ち晩秋の東北地方へと旅に出る。片道切符の旅。友人を見舞ったり、若い板前のカップルに高額の現金を渡したりする。これまでそれなりに自由に生きてきた。ボケが始まり、子どもたちに面倒をかけながら病床でジーっと死を迎える生活には耐えられない。そうなる前に、自分の意志で自由な「死に方」を選択したかったのだ。そして、断崖から飛び降り死のうとする。しかし、結局……死にきれない。 旅館の暗い部屋の中でひとり、涙を流し、泣く。 最後のシーンがいい。尻屋崎。若い板前のカップルは海の見える岬で走り戯れる。若いって素晴らしい。そこから老人の世界へ。板前の祖父の農家。老人二人の会話。 「孫があんたに言えという。人間、生きているのが一番だと言えと……。そうしたことは言えねえ。ワシには人間生きていくのが一番なんて、そうした事は言えねえ」 「しかし死ぬのもなかなか容易じゃなくて……」 「んだ。容易じゃねえ」 「どんだ?少しここさ居てみねえか?こう見えても気心知れてくれば結構しゃべるだ……」 老人二人が笑う。 そこでドラマは終わる。 かすかな可能性を秘め、しかし、辛く厳しい。直視すべきことは事実だ。 |

|

||

| 好きな外国テレビドラマ | ||||

| F.B.EYE相棒犬リーと女性捜査官スーの感動!事件簿 | 毎週この番組だけは欠かさず見ている。FBIの内容が面白いというより見終わった後の爽快感がたまらない。娯楽番組なのに、涙が出ることが多い。 聴覚にハンディキャップを持ったヒロインがFBIの捜査官となり、"聴導犬"リーと共に最前線で活躍し、事件を解決していく痛快で爽やかな感動ストーリーです。 原作は実際にFBIで活躍したスーザン・トマスの自伝。主人公スー役を演じるディアン・ブレイ自身も聴覚障害を持ちながら絶え間ない努力によって読唇術(相手の唇の動きから話している内容を読む)と口話法をマスターし、女優として活躍する努力の人です。 |

|

||

| 探偵モンク | 妻を殺害されその事件が迷宮入りとなって以来、モンクは妄想や強迫観念に捉われてしまった。目に見えない細菌、高いところや暗い場所、群衆、そしてミルクさえもが彼の心を脅かす……コメディータッチで描くが、中身は濃く楽しい。パニック障害に時々襲われる自分としては、強迫観念やパニック発作が捜査に逆に役立つところが心地よい。 |

|

||